WordPressマスターへの道 6 – 初心者向け全10回講座

理想のデザインを実現!WordPressテーマでサイトの魅力を最大限に引き出す

前回の講座では、WordPressブロックエディタの応用的な使い方をマスターし、記事の表現力を格段に高めるテクニックを身につけましたね。素晴らしいコンテンツ作りのスキルは、Webサイトの価値を確実に向上させていることでしょう。

しかし、訪問者がWebサイトに抱く第一印象は、記事の内容だけでなく、Webサイト全体の「見た目」、つまりデザインによっても大きく左右されます。プロフェッショナルで魅力的なデザインは、訪問者の信頼感を高め、ブランドイメージを効果的に構築する上で不可欠です。

「でも、Webデザインなんて専門知識がないと、おしゃれなサイトは作れないんじゃ…?」

そんな心配は一切不要です!WordPressには「テーマ」という、まるで魔法のような素晴らしい仕組みがあります。

この「テーマ」を賢く選び、適切に設定することで、専門的なWebデザインの知識やコーディングスキルがなくても、まるで洋服を着せ替えるように、ご自身のサイト全体のデザインや雰囲気を、驚くほど簡単かつ劇的に変えることができるのです。

今回の第6回では、この「テーマ」に関する基本的な知識から始まり、Webサイトの目的やイメージに完全に合致する最適なテーマを選ぶための重要なポイント、選んだテーマをWordPressにインストールして有効化する具体的な手順、WordPressの「カスタマイザー」という便利な機能を使ったカスタマイザーの使い方の詳細や、基本的なデザイン調整方法まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説していきます。

効果的なヘッダーデザインのカスタマイズ方法やフッターの編集方法、訪問者をスムーズに案内するためのナビゲーションメニューの設定、さらにはWebサイトの利便性を高めるウィジェットエリアの活用法まで、幅広く網羅します。

理想とするデザインを実現し、それを多くの訪問者に快適に体験してもらうためには、その美しいデザインと機能をスムーズに表示・動作させるための、信頼できるWebサイトの基盤、つまり適切な性能を持つレンタルサーバーの選択もまた重要であるという点も、この先の講座を通じて自然とご理解いただけることでしょう。

この記事を読み終える頃には、あなたも自分好みの、そして訪問者にとっても魅力的なデザインのWordPressサイトを手に入れ、情報発信へのモチベーションがさらに高まっているはずです!

この記事で学べること

この記事を最後までお読みいただくことで、WordPressサイトのデザインを効果的に管理し、ご自身のブランドイメージを的確に表現するための重要な知識とスキルを習得します。具体的には以下のことができるようになります。

- WordPressテーマが、単にWebサイトの見た目を変えるだけでなく、Webサイト全体の機能性、SEO(検索エンジン最適化)、そしてページの表示速度にまでどのような影響を与えるのかを深く理解します。

- 数多くの選択肢がある無料テーマと有料テーマ、それぞれのメリット・デメリットを明確に比較検討し、Webサイトの目的や予算、そして求める機能性に合わせて最適なテーマを選ぶための、日本語対応のおすすめ無料テーマの情報や、有料テーマのサポート体制の重要性など、具体的な比較ポイントを学びます。

- WordPressテーマを安全かつ確実に探す方法、WordPressサイトに新しいテーマをインストールして有効化する具体的な手順、そしてテーマを変更する際に特に注意すべき、事前のバックアップの重要性など、テーマ変更の注意点を習得します。

- WordPressの強力なデザイン調整機能である「カスタマイザー」の使い方を詳細に理解し、Webサイトのタイトルやキャッチフレーズ、サイトロゴ作成ツールのヒントも含むサイトアイコンなどWebサイトの基本情報の設定、サイト全体の配色変更、効果的なヘッダーデザインのカスタマイズやフッターの編集方法の基本といった、Webサイトの基本的なデザイン要素を、プログラミング知識なしで直感的にあなた好みに調整できるようになります。

- 訪問者がWebサイト内の情報に迷わずスムーズにアクセスできるようにするための、グローバルメニューやフッターメニューの作成、階層化など、効果的なナビゲーションメニューの設定方法や、サイドバーやフッターといったウィジェットエリアの活用法を具体的に理解し、実践できるようになります。

- より高度なテーマカスタマイズを目指す上で非常に重要となる、子テーマ作成の基本的な理由とそのメリットについても知識を得て、将来的なスキルアップへの足がかりを掴みます。

WordPressテーマとは?サイトデザインと機能性を左右する重要な一部

まずは、「WordPressテーマとは一体どのようなものなのか?」という基本的なところから、その役割と重要性をしっかりと理解していきましょう。

WordPressテーマがWebサイトの第一印象とユーザビリティに与える影響

WordPressの「テーマ」とは、非常に簡単に表現するならば「Webサイト全体の見た目(デザイン)、情報の配置(レイアウト)、色の組み合わせ(配色)、文字の種類や大きさ(フォント)などを、一括して定義している、いわばデザインの設計図・テンプレートファイルの集合体」のことです。

WordPressの管理画面で適用するテーマを変更するだけで、Webサイトのこれらの視覚的な要素が、文字通り一瞬にして、そしてWebサイト全体で統一的に変わります。

Webサイトに初めて訪れた訪問者が、まず最初に目にするのは、個々の記事の内容そのものよりも、Webサイト全体のデザインやそこから醸し出される雰囲気です。

プロフェッショナルで魅力的、かつ整然としたデザインは、訪問者に対して良い第一印象を与え、「このサイトは信頼できそうだ」「もっとこのサイトの他の情報も見てみたい」というポジティブな気持ちを抱かせる力があります。

これは、Webサイトのブランドイメージを構築し、訪問者の滞在時間を延ばす上で非常に重要なポイントです。

また、テーマは単にWebサイトの見た目の美しさだけでなく、例えばナビゲーションメニューが分かりやすい場所に配置されているか、文字が読みやすい適切なフォントやサイズや行間になっているかといった「ユーザビリティ(Webサイトの使いやすさ)」にも、選択するテーマによって大きく左右されるという点を覚えておきましょう。

テーマによって異なるSEO対策・表示速度・カスタマイズオプション

WordPressのテーマは、前述したWebサイトの見た目や使いやすさだけでなく、実はWebサイトの機能性や、検索エンジンからの評価といった技術的な側面にも大きな影響を与えるということを理解しておくことが重要です。

SEO(検索エンジン最適化)への配慮

テーマの内部的なHTML(Webページの文書構造を記述する言語)が、Googleなどの検索エンジンにWebサイトの内容を正しく、そして効果的に伝えられるように、SEOのベストプラクティスに沿って適切に作られているかは、Webサイトが検索結果でより上位に表示されるかどうかに関わってくる可能性があります。

例えば、見出し要素(H1、H2、H3など)の適切な使い方、モバイルフレンドリーなレスポンシブデザインへの配慮、構造化データへの対応などです。

Webサイトの表示速度への影響

テーマを構成しているプログラムコードの効率性、使用されている画像の最適化具合、あるいは不要な機能の読み込みの有無などによって、Webサイトのページの表示速度は大きく変わってきます。

ページの表示速度は、訪問者の満足度(ユーザー体験)だけでなく、SEOにおいても非常に重要な評価要素の一つです。

重すぎるテーマは、どんなに素晴らしいコンテンツであっても、訪問者の離脱を招く原因となりかねません。

もちろん、表示速度は、テーマ以外にも、レンタルサーバーの選択によっても大きく左右されます。

カスタマイズの選択肢と自由度

テーマによって、後ほど詳しく解説するWordPressの「カスタマイザー」という機能で変更できる色の種類、選択できるフォントのバリエーション、利用可能なページレイアウトのパターン、ヘッダーやフッターのデザインオプションなどが大きく異なります。

一般的に、高機能なテーマや有料のテーマほど、サイトの細部にわたって好みに合わせてデザインを柔軟に調整できる傾向にあります。

レスポンシブデザインへの標準対応

現在のWebサイトの閲覧は、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットといった様々な画面サイズのデバイスからのアクセスが非常に大きな割合を占めています。

そのため、どのような画面サイズのデバイスで閲覧しても、Webサイトのレイアウトが崩れることなく、コンテンツが適切に表示される「レスポンシブデザイン」にテーマが対応しているかどうかは、極めて重要です。

ただ、幸いなことに、最近新しく開発・公開されているWordPressテーマのほとんどは、このレスポンシブデザインに標準で対応しています。

目的の機能の標準搭載

例えば、オンラインで商品を販売するECサイト(ネットショップ)をWordPressで構築したいと考えている場合、それ専用に設計されたテーマであれば、商品の美しい展示方法や、ショッピングカート機能、オンライン決済システムとの連携機能などが、大抵の場合は、最初から充実して搭載されています。

同様に、写真家やデザイナー向けのポートフォリオを目的とするならば、作品を美しく効果的に見せるための特別なギャラリー機能やレイアウトオプションが搭載されたテーマを選ぶと良いでしょう。

このように、WordPressのテーマ選びは、単に「サイトの見た目をおしゃれに変える」という表面的なことだけでなく、Webサイト全体の使いやすさ、検索エンジンからの評価、そして将来的な拡張性といった、Webサイト運営の根幹に関わる、非常に重要な戦略的な選択なのです。

WordPressの無料テーマと有料テーマとの違いとは?メリット・デメリット徹底比較

WordPressのテーマには、大きく分けて「無料テーマ」と「有料テーマ」の2種類が存在します。どちらのタイプのテーマを選ぶべきか、それぞれの主なメリットとデメリットを具体的に比較検討してみましょう。

無料テーマのメリットとデメリット

無料テーマの主なメリット

1. 費用が一切かからない

これが無料テーマの最大のメリットであることは言うまでもありません。特に、WordPressを始めたばかりで、できるだけ初期費用を抑えたいと考えている初心者の方にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。

2. 選択肢が非常に豊富

WordPressの公式サイト内にある「WordPressテーマディレクトリ」だけでも、1万3千種類もの多種多様な無料テーマが登録・公開されており、シンプルなブログ向けのデザインから、ビジネスサイト向けの洗練されたデザインまで、様々なデザインの中から目的に合わせて自由に選ぶことができます。

3. 手軽に試用・変更が可能

気になった無料テーマがあれば、費用を気にすることなく、WordPressサイトに気軽にインストールして、実際にどのように表示されるかを試してみることができます。もし、そのテーマがイメージに合わなかったり、使い勝手が悪かったりした場合は、すぐに別の無料テーマに簡単に変更することも可能です。

無料テーマの主なデメリット

1. 開発者によるサポート体制が限定的

基本的に、無料テーマの作者(開発者)による手厚い個別サポート、例えば、使い方に関する質問への回答や、不具合発生時の対応などは期待できません。もしテーマの利用に関して何らかの問題が発生した場合は、WordPressの公式サポートフォーラムや、関連するオンラインコミュニティサイトなどで、ご自身で解決策を探したり、他のユーザーに助けを求めたりする必要があります。

2. 機能やカスタマイズ性が限定的な場合がある

有料テーマと比較すると、変更できる色の種類、選択できるフォントのバリエーション、利用できるレイアウトのパターンなど、デザインのカスタマイズオプション、あるいは、特別なスライダー機能や、高度なページビルダー機能など、テーマに標準で搭載されている独自の機能が少ない場合があります。

3. デザインの独自性を出しにくい可能性がある

特に人気のある有名な無料テーマは、世界中の多くのWebサイトで利用されているため、他の多くのサイトとデザインの印象が似通ってしまう可能性があります。オリジナリティのあるユニークなデザインを目指す場合には、工夫が必要になるかもしれません。

4. テーマのアップデートが停止してしまうリスクも皆無ではない

無料テーマの中には、作者が開発を途中で中止してしまい、長期間にわたってテーマがアップデートされないといったリスクも残念ながら皆無ではありません。例えば、新しいWordPressのバージョンに対応しなくなったり、発見されたセキュリティ上の問題点が修正されないまま放置されたりする場合もあり、Webサイトのセキュリティ上の脆弱性に直接繋がる可能性があります。

有料テーマのメリットとデメリット

有料テーマの主なメリット

1. デザイン性が高くプロフェッショナルな見た目を実現しやすい

一般的に、有料テーマは細部にまでこだわって丁寧に作り込まれた、非常に洗練された高品質なデザインのものが多く、プロのWebデザイナーが作成したような、信頼感のあるプロフェッショナルな見た目のWebサイトを、比較的簡単に実現することができます。

2. 高機能で豊富なカスタマイズオプションが利用可能

SEO対策機能がテーマ自体に標準で組み込まれていたり、Webサイトの表示速度を高速化するための特別な機能が搭載されていたり、多彩なページレイアウトパターンや豊富なウィジェットエリアが用意されていたりと、Webサイト運営に役立つ便利な機能が最初から充実していることが多いです。

また、デザインのカスタマイズに関しても、非常に多くの選択肢や詳細な設定項目が提供されており、思い通りにWebサイトを仕上げる自由度が高い傾向にあります。

3. 開発者による手厚いサポート体制が期待できる

有料テーマの購入者には、通常、専用のサポートフォーラムへのアクセス権や、開発者からの直接的なメールサポートなどが提供されることが多く、テーマの利用に関して困ったことがあった場合や、技術的な問題が発生した場合に、専門家の助けを得やすい安心な環境が整っています。

4. 定期的なアップデートとセキュリティ対策の継続的な維持

有料テーマの開発者は、通常、テーマの機能改善や新しいWordPressのバージョンへの迅速な対応、そしてセキュリティ上の問題点の修正などを継続的に行うため、安心して長期間テーマを利用し続けることができます。

5. Webサイトの独自性を出しやすい

無料テーマに比べて、有料テーマは、一般的に利用者の数が限定されるため、他のWebサイトとデザインが被ってしまう可能性が低く、よりオリジナリティのあるユニークな印象のWebサイトを作りやすいというメリットがあります。

有料テーマの主なデメリット

1. 購入費用が発生する

テーマによって価格は大きく異なりますが、一般的に数千円から数万円程度の購入費用が必要となります。買い切りの場合もありますし、サブスクリプションの場合もあります。

2. 多機能すぎて逆に使いこなせない可能性も

あまりにも多くの機能や設定項目が搭載されている高機能なテーマの場合、特にWordPress初心者の方にとっては、どの設定が何に影響するのかを理解するのが難しく感じられたり、全ての機能を十分に使いこなせないまま持て余してしまったりする可能性があります。

3. 購入後の返金が難しい場合が多い

デジタルコンテンツという商品の性質上、一度購入したテーマは、基本的には返金が難しいケースが多いです。そのため、購入前には必ずデモサイトなどで機能やデザインを十分に確認し、目的に本当に合っているかを慎重に判断することが非常に重要です。

初心者向けWordPressテーマの選び方|目的別おすすめポイントと注意点

「結局のところ、WordPressを始めたばかりの初心者は、無料テーマと有料テーマのどちらを選んだ方が良いのだろうか?」と、あなたは今、迷っているかもしれませんね。どちらが良いかは一概には言えませんが、以下に、初心者の方がWordPressテーマを選ぶ際の基本的な考え方と、いくつかの重要なポイントをまとめてご紹介します。

最初は無料テーマから試してみるのがおすすめ

特にWordPressを使い始めたばかりの初期の段階では、まずWordPressの基本的な操作に慣れることや、ご自身がどのようなデザインの方向性を好むのか、そしてWebサイトにどのような機能が本当に必要なのかを探るという意味でも、気軽に試用できて、いつでも簡単に変更できる無料テーマから始めてみるのが良いでしょう。

日本国内のWordPressユーザーや開発者が作成した、日本語対応のおすすめ無料テーマは、管理画面の表示や設定項目が日本語で分かりやすく、また使い方に関する日本語の解説記事やドキュメントもインターネット上で見つけやすいため、特に初心者の方には扱いやすく人気があります。

例えば、国内で非常に多くのユーザーに利用されており、情報も豊富な「Cocoon(コクーン)」や、シンプルでビジネスサイトにも使いやすい「Lightning(ライトニング)」などがあります。また、最近では高機能な有料テーマでありながら日本語の情報が非常に多く、初心者にも人気の「SWELL(スウェル)」のような選択肢も出てきています。

レンタルサーバーがWordPressテーマを提供している場合もあり、例えば、安定稼働で人気のあるXServer(エックスサーバー)では、専門的な知識不要!誰でも簡単に使える『XWRITE(エックスライト)』![]() が提供されています。

が提供されています。

Webサイトの「目的」を明確にする

これから作成するWordPressサイトは、単なる個人の趣味や日記を綴るブログなのでしょうか?それとも、アフィリエイト広告などを活用して本格的に収益化を目指すサイトなのでしょうか?あるいは、お店や会社の公式ホームページとして、信頼感や専門性をアピールしたいのでしょうか?

そのWebサイトの「目的」によって、ECサイト機能、予約システム、高度なSEO機能など、必要とされる機能や、親しみやすいカジュアルなデザイン、信頼感を重視したフォーマルなデザインなどといった、適したデザインの方向性が大きく変わってきます。

テーマの「デモサイト」を徹底的に確認する

ほとんど全てのWordPressテーマには、実際にそのテーマをWebサイトに適用した場合に、どのような完成形に近い見た目や機能になるのかを見本として具体的に示してくれる「デモサイト」が用意されています。

テーマを選ぶ際には、このデモサイトを隅々までじっくりと見て、ご自身の作りたいサイトのイメージに本当に合っているか、「欲しい」と思っている機能がそのデモサイトで実際に実現されているかなどを、念入りに確認しましょう。

特に、スマートフォンやタブレットでデモサイトを見た場合の表示(レスポンシブデザイン)も必ずチェックします。

他の利用者の「レビュー」や「評判」を参考にする

WordPress公式ディレクトリなど、テーマのダウンロードページや、有料テーマの販売ページには、実際にそのテーマを利用した他のユーザーからのレビューや、星の数などで示される総合評価が掲載されていることが多いです。

これらの情報を参考に、そのテーマの良い点だけでなく、どのような点に不満を感じたか、どんな問題が発生しやすかったかといった、少しネガティブな情報も併せて確認することで、より客観的な判断ができます。

「レスポンシブデザイン」への対応は絶対条件

現在のWebサイトへのアクセスは、パソコンからだけでなく、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスからのアクセスが非常に大きな割合を占めています。

そのため、どのような画面サイズのデバイスで見ても、Webサイトのレイアウトが自動的に最適化されて崩れることなく、コンテンツが適切に表示される「レスポンシブデザイン」にテーマが対応していることは、絶対に譲れない必須条件です。

テーマの「更新頻度」と「サポート体制」(特に有料テーマの場合)の確認

選ぼうとしているテーマが、WordPressの最新バージョンや新しいWeb技術に対応するために、定期的にきちんとアップデートされているかを確認します。

長期間アップデートされていないテーマは、セキュリティ上のリスクを抱えている可能性があります。

また、有料テーマを選ぶ際には、サポートを受けられる期間、メール、フォーラム、チャットなど問い合わせ方法の種類、サポートの返信の速さや質など、開発者によるサポート体制がしっかりしているかどうかも、有料テーマを比較する上で非常に重要なポイントとなります。

焦らずに、時間をかけて、色々なテーマのデモサイトを見たり、インターネット上で情報を集めたりしながら、これから構築していくWordPressサイトにぴったりの、そして心から気に入る「素敵な洋服(テーマ)」を見つけてくださいね。それが、Webサイト運営を長く楽しむための第一歩となります。

WordPressテーマの探し方・インストール・有効化・変更手順

Webサイトのイメージに合う、使ってみたいWordPressテーマが見つかったら、次はいよいよ、そのテーマを実際にWordPressサイトに適用してみるステップです。

ここでは、無料テーマと有料テーマ、それぞれの場合の一般的な探し方と、WordPressへのインストールおよび有効化の手順を具体的に解説します。

WordPress公式ディレクトリで安全な無料テーマを探すコツとインストール方法

WordPressの公式サイト内には、「WordPressテーマディレクトリ」という、WordPressの開発チームやコミュニティによって一定の品質基準やセキュリティ上のチェックをクリアした、安全で信頼性の高い無料テーマが1万3千種類も登録・公開されている場所があります。

WordPress初心者の方が無料テーマを探す際には、まずこのWordPress公式のテーマディレクトリから探すのが最も安全で簡単な方法です。

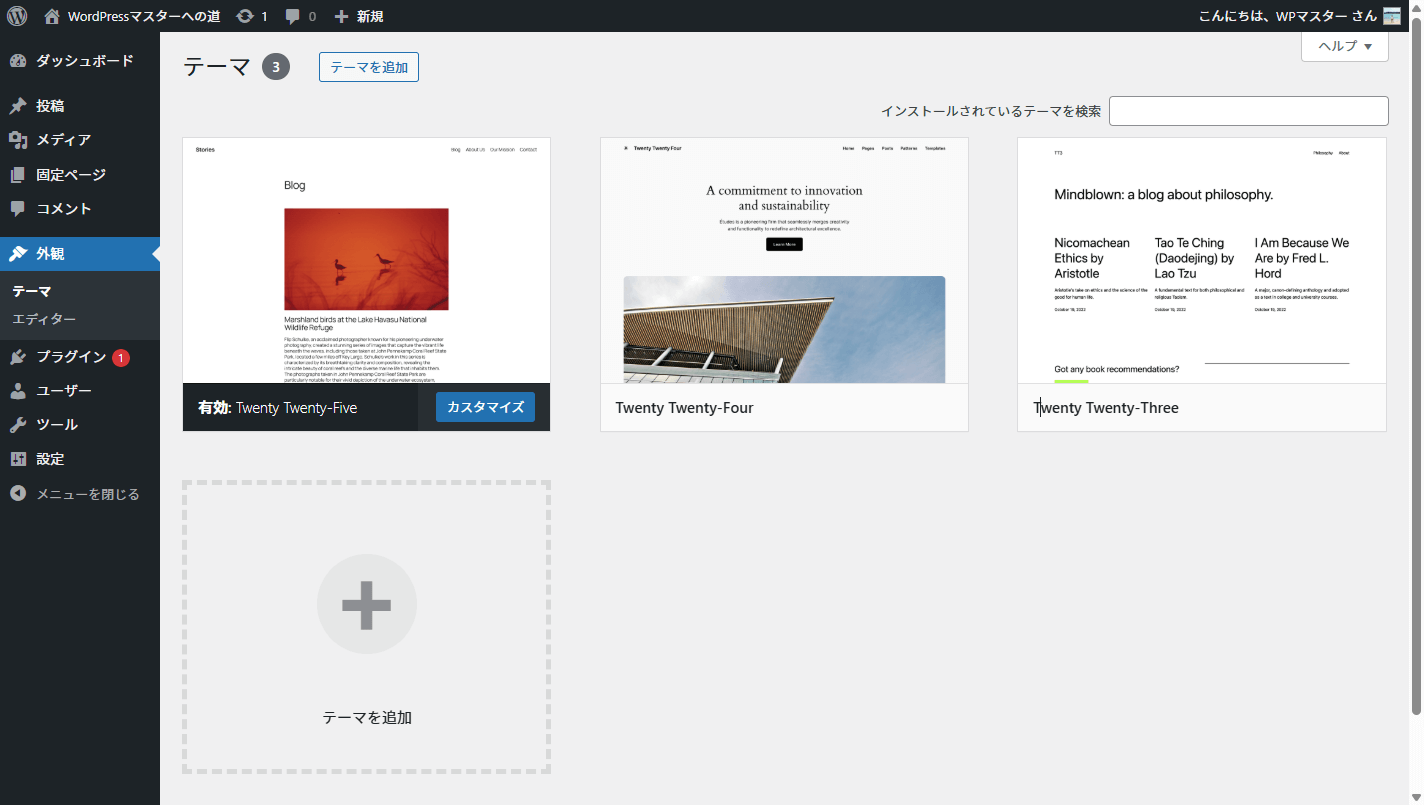

1. WordPressの管理画面からテーマを検索する

まず、WordPressサイトの管理画面にログインします。

画面左側にあるメインナビゲーションメニューの中から「外観」という項目にマウスカーソルを合わせるか、または「外観」自体をクリックします。すると、いくつかのサブメニューが表示されるので、その中から「テーマ」を選択します。

「テーマ」画面の上部にある「テーマを追加」ボタンをクリックします。

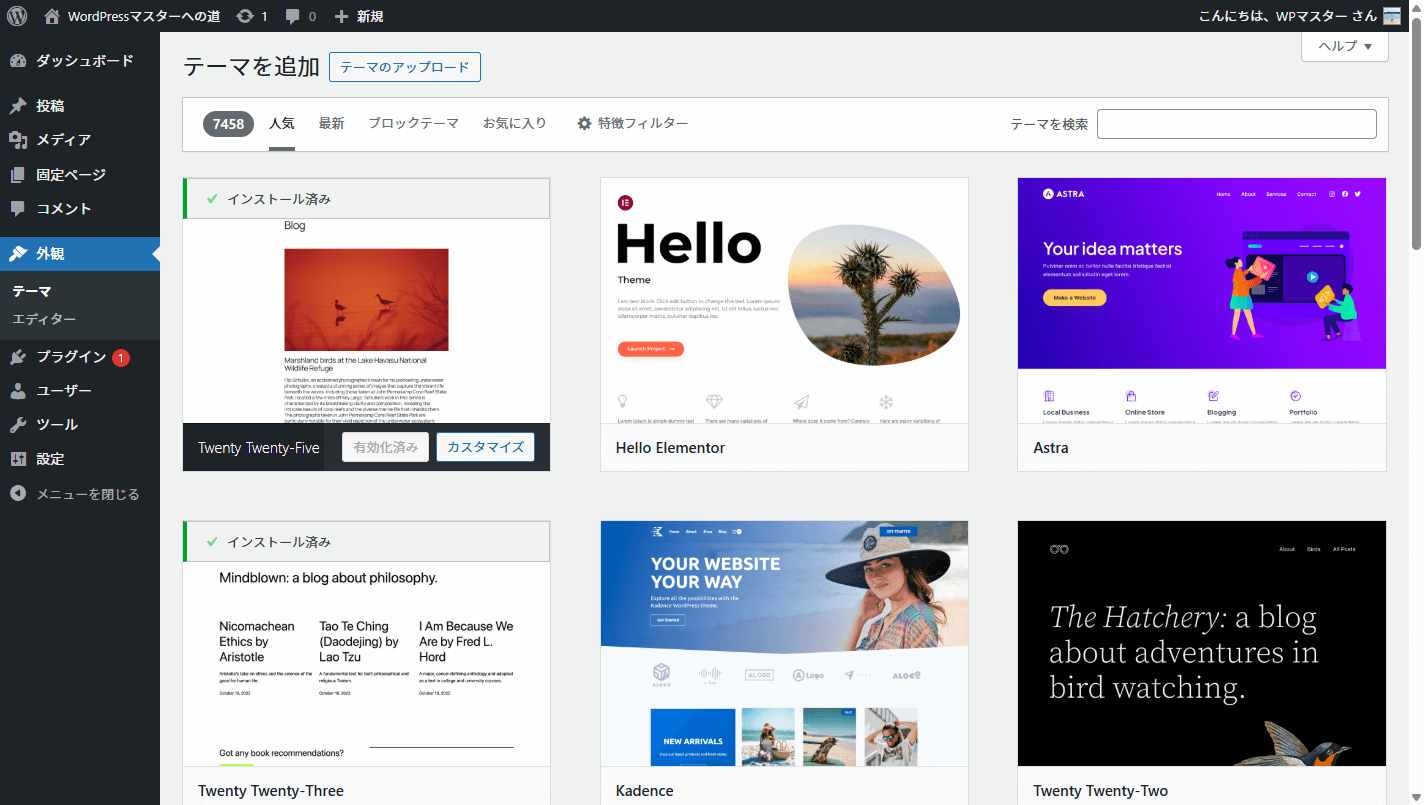

この「テーマを追加」という画面では、「人気」「最新」「ブロックテーマ」といったタブをクリックすることで、様々な切り口でテーマを探すことができます。

また、「特徴フィルター」という機能を使えば、ブログ、eコマース、教育などの主題、アクセシビリティ対応、カスタム背景、全幅テンプレートなど機能、グリッドレイアウト、1カラム、左サイドバーなどレイアウトといった、より具体的な条件を指定して、テーマの候補を絞り込んで検索することも可能です。

さらに、画面の右上にある検索窓に、探しているテーマのイメージに合うようなキーワード、例えば、blog、simple、business、minimalist、portfolioなど、一般的には英語で入力する方が多くの結果を見つけやすいですが、このようなキーワードを入力して、直接テーマを検索することもできます。

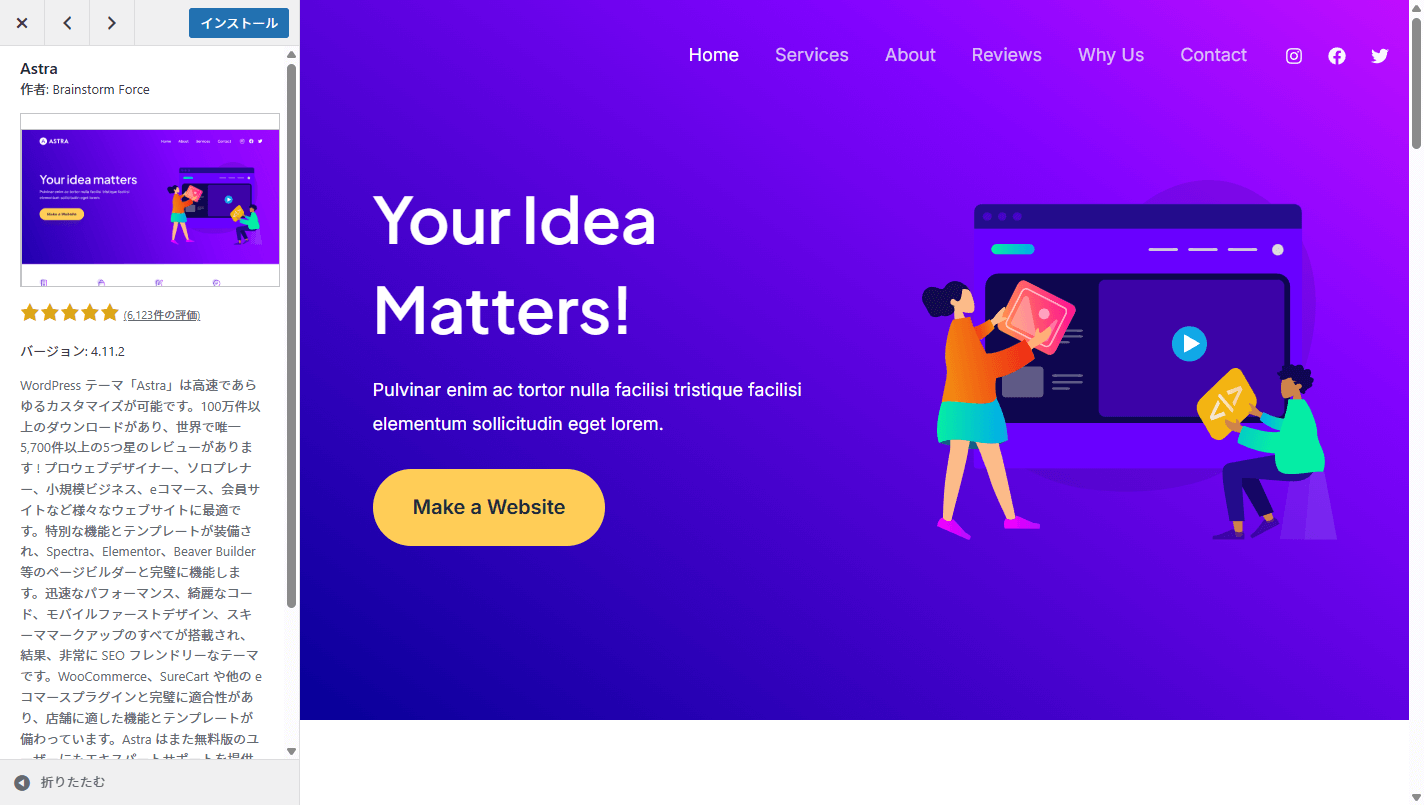

2. 気になるテーマのプレビューとインストール作業

検索結果や一覧の中から気になるテーマが見つかったら、そのテーマのサムネイル画像にマウスカーソルを合わせると、「詳細&プレビュー」というリンクが表示されます。

この「詳細&プレビュー」ボタンをクリックすると、実際にWordPressサイトにそのテーマを適用した場合に、どのような見た目になるのかを、事前にリアルタイムで確認することができます。

このプレビュー機能は非常に便利なので、必ず活用しましょう。

プレビュー画面で、Webサイト全体のデザインや記事の表示スタイル、色の雰囲気などを確認し、「このテーマにしてみよう!」と決めたら、同じくテーマのサムネイル画像にマウスカーソルを合わせた際に表示される、またはプレビュー画面内に表示される「インストール」ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすると、WordPressが自動的にそのテーマのファイルを公式ディレクトリからダウンロードし、インストールしてくれます。

インストール作業が完了すると、ボタンの表示が「有効化」というボタンに変わります。

3. インストールしたテーマの有効化

テーマのインストールが完了したら、最後に「有効化」ボタンをクリックします。

この「有効化」という操作を行うことで、インストールしたテーマが、WordPressサイト全体に実際に適用され、Webサイトのデザインが新しいテーマのものに瞬時に切り替わります。

これで、WordPressサイトのデザイン変更は完了です!実際にWebサイトのフロントページ、つまり訪問者が見る実際の公開画面にアクセスして、新しいデザインが正しく適用されているかを確認してみましょう。

人気有料テーマの購入場所と選び方の注意点

有料のWordPressテーマは、そのテーマを開発・販売している制作者の公式サイトや、あるいはテーマ制作者たちが集まって販売している、専門のオンラインマーケットプレイス、テーマ販売サイトなどで購入することができます。

代表的な有料テーマのマーケットプレイス、販売サイトの例

ThemeForest (テーマフォレスト)

Envato Market(エンバトマーケット)という企業が運営している、世界で最も大規模で有名なWordPressテーマのマーケットプレイスの一つです。

非常に多くの高品質で高機能なテーマが、世界中の開発者によって販売されていますが、海外の制作者によるものが中心であるため、テーマの説明文や設定画面、そしてサポートは基本的に英語表記であることが多いです。

国内のテーマ販売サイトや個別のテーマ制作者の公式サイト

最近では、日本のWebデザイナーや開発者が作成した、日本語のドキュメントや購入後のサポートが充実した、高品質な国産の有料WordPressテーマも多数存在します。

検索エンジンで「WordPress 有料テーマ 国産」や「WordPress 日本語 高機能テーマ おすすめ」といったキーワードで検索してみると、多くの選択肢が見つかります。

有料テーマを選ぶ際の特に重要な注意点

信頼できる販売元かどうかを必ず確認する

あまりにも安価すぎる価格で提供されているテーマや、会社概要や連絡先など販売元の情報が不明瞭なもの、あるいはインターネット上で悪い評判が多い販売元からの購入は、後々のトラブルを避けるためにも避けるようにします。

ライセンス規約(利用許諾条件)をよく確認する

1つのライセンスを購入することで、いくつのWebサイトにそのテーマを使用できるのか、購入後のサポートを受けられる期間はどれくらいか、テーマのアップデートは永続的に提供されるのか、それとも一定期間のみなのかなど、購入するテーマのライセンス条件を、購入手続きを行う前に必ず隅々までしっかりと確認します。

デモサイトと搭載されている機能を徹底的にチェックする

有料テーマは、デジタルコンテンツという商品の性質上、一度購入すると基本的に返金してもらうのが難しい場合が多いため、購入前に必ずそのテーマの「デモサイト」で、デザインの細部や実際の動作、特にスマートフォンやタブレットで閲覧した場合の表示などを、時間をかけて隅々まで確認します。

そして、ページレイアウト、特別なウィジェット、高度なカスタマイズオプションなど、そのテーマに期待している機能が本当に搭載されているのか、テーマの販売ページに記載されている機能一覧やマニュアルなどをよく読んで、慎重に見極めることが非常に重要です。

サポート体制と言語の確認

もし海外製の有料テーマを選ぶ場合、テーマに関する質問や問題が発生した際のサポートは、基本的に英語のみとなることがほとんどです。英語でのコミュニケーションは何としてでも絶対に避けたい場合は、日本語でのサポートが提供されている国産の有料テーマを選ぶと、困ったときにスムーズに助けを得られるため安心です。

ダウンロードしたテーマファイル(zip)をWordPressにアップロードして有効化する手順

有料で購入したWordPressテーマや、WordPressの公式テーマディレクトリ以外、例えば、GitHubなどの開発者向けプラットフォームから入手したテーマは、通常、テーマの名称.zip といった、ZIP(ジップ)という形式で圧縮されたファイル形式で、ダウンロードすることになりいます。

このZIP形式のテーマファイルを、WordPress管理画面からアップロードしてインストールします。

1. テーマのZIPファイルを手元に準備する

まず、購入したテーマの販売サイトなどから、テーマのZIPファイルをダウンロードしておきます(このZIPファイルは、解凍せずにそのままの状態で使います)。

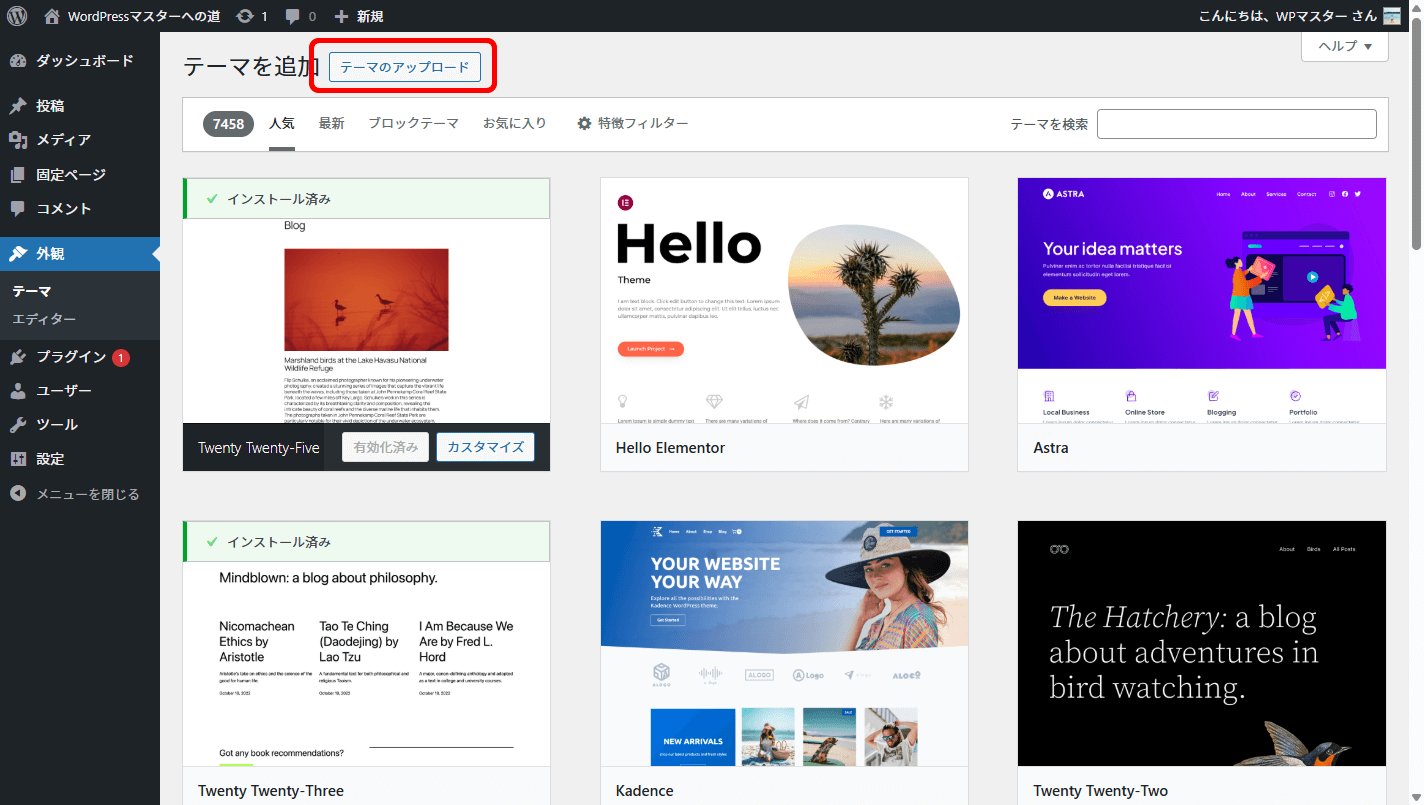

2. WordPressの管理画面からテーマファイルをアップロードする

WordPressサイトの管理画面にログインし、画面左側のメインナビゲーションメニューから「外観」→「テーマ」と進み、「テーマ」画面を開きます。

画面の上部にある「テーマを追加」ボタンをクリックします。

次に表示される「テーマを追加」画面の上部にある「テーマのアップロード」ボタンをクリックします。

「ファイルを選択」というボタンが表示されるので、このボタンをクリックし、ダウンロードしておいたインストールしたいテーマのZIPファイルを選択します。

正しいZIPファイルが選択されていることを確認したら、「今すぐインストール」というボタンをクリックします。

すると、WordPressがZIPファイルをアップロードし、テーマをインストールします。この処理には、ファイルサイズやサーバーの環境によって、少し時間がかかる場合があります。

3. アップロードしたテーマの有効化

テーマのインストールが無事に完了すると、「インストール済み」のメッセージと共に、「有効化」「ライブプレビュー」といったいくつかの操作リンクが表示されます。

ここで「有効化」をクリックすると、アップロードしてインストールした新しいテーマが、WordPressサイト全体に実際に適用されます。

WordPressテーマ変更時の注意点と事前バックアップの重要性

現在使用しているWordPressのテーマを、別の新しいテーマに変更する際には、いくつか事前に知っておくべき重要なテーマ変更の注意点があります。

これらの点をあらかじめ理解しておくことで、テーマ変更作業をよりスムーズに、そして安全に行うことができます。

WordPressのテーマを変更する際の最も重要な注意点として、テーマを変更する作業を行う直前に、必ずWordPressサイト全体のバックアップを確実に取っておくことを、強く、そして繰り返し推奨します(バックアップ対象は、Webサイトを構成する全てのファイルと、情報が保存されているデータベースの両方です)。

なぜなら、新しいテーマを有効化した際に、以下のような予期せぬ様々な問題が発生する可能性がゼロではないからです。

サイトデザインの大幅な崩れや意図しない表示

新しいテーマは、以前に適用していたテーマとは、Webページの基本的なHTML構造や、見た目を制御するCSS(カスケーディング・スタイルシート)の記述方法が大きく異なるのが一般的です。

そのため、テーマを変更した直後に、Webサイトの投稿記事や固定ページなど、コンテンツの表示が、意図しない形に大きく崩れてしまうことがあります。

ウィジェットの配置や設定のリセット

Webサイトのサイドバーやフッターといったウィジェットエリアに配置していた様々なウィジェット、例えば、検索窓、最新記事一覧、カテゴリーリストなどが、新しいテーマのウィジェットエリアの構造に対応しておらず、表示されなくなってしまったり、表示位置が変わってしまったり、あるいは再度設定し直す必要が出てきたりすることがあります。

もちろん、以下も同様ですが、クラシックテーマからブロックテーマに変更した際は、全く異なるシステムに入れ替えたように、劇的に設定方法が変わります。

ナビゲーションメニューの再設定の必要性

Webサイトのヘッダー部分やフッター部分に設定していたナビゲーションメニューが、新しいテーマでは異なるメニューの表示位置に割り当て直す必要が出てくる場合があります。あるいは、メニューの見た目や動作が大きく変わってしまうこともあります。

以前のテーマ独自の機能やショートコードの利用不可

もし以前に使用していたテーマが、そのテーマ独自に提供していた特別な機能、例えば、テーマ専用の特別なページレイアウトを作るための「ページビルダー機能」や、特定の表示を実現するための「ショートコード」などを利用していた場合、テーマを変更すると、それらの機能は基本的に使えなくなるのが一般的です。

これにより、Webサイトの一部が表示されなくなったり、機能しなくなったりすることがあります。

SEOへの一時的な影響の可能性

テーマを変更すると、WebサイトのHTML構造やページの表示速度などが変わるため、場合によっては検索エンジンからの評価に一時的な変動が生じる可能性も考慮しておく必要があります。

しかし、万が一、新しいテーマを有効化した後に、上記のような重大な問題が発生してしまった場合でも、事前にWebサイト全体の完全なバックアップさえ取っておけば、比較的簡単な手順で、問題が発生する前の正常な状態のサイトに復元することができます。

WordPressサイトの具体的なバックアップ方法については、この講座の第9回(セキュリティ対策)で詳しく解説しますので、そちらを必ず参照してください。

WordPressカスタマイザーの使い方|サイトの基本デザインを直感的に変更

WordPressサイトに新しいテーマを有効化したら、次はそのテーマのデザインを、独自のイメージや目的に合わせて、さらに細かく自分好みに調整していく作業に入ります。

このWordPressサイトのデザイン調整の中心的な役割を果たすのが、WordPressに標準で搭載されている「カスタマイザー」という、非常に便利で直感的な機能です。

さて、ここで注意が必要なのは、カスタマイザーを利用するのは、クラシックテーマの場合で、かつ、ページビルダーを利用していないテーマです。実際、WordPress公式テーマディレクトリでも、フルサイト編集対応テーマ(ブロックテーマ)はまだ全体の10分の1しかなく、大多数がクラシックテーマのため、ここでは、カスタマイザーの解説を取り扱います。ページビルダー利用のテーマやブロックテーマの場合は、それぞれのテーマのドキュメントなどをご確認ください。

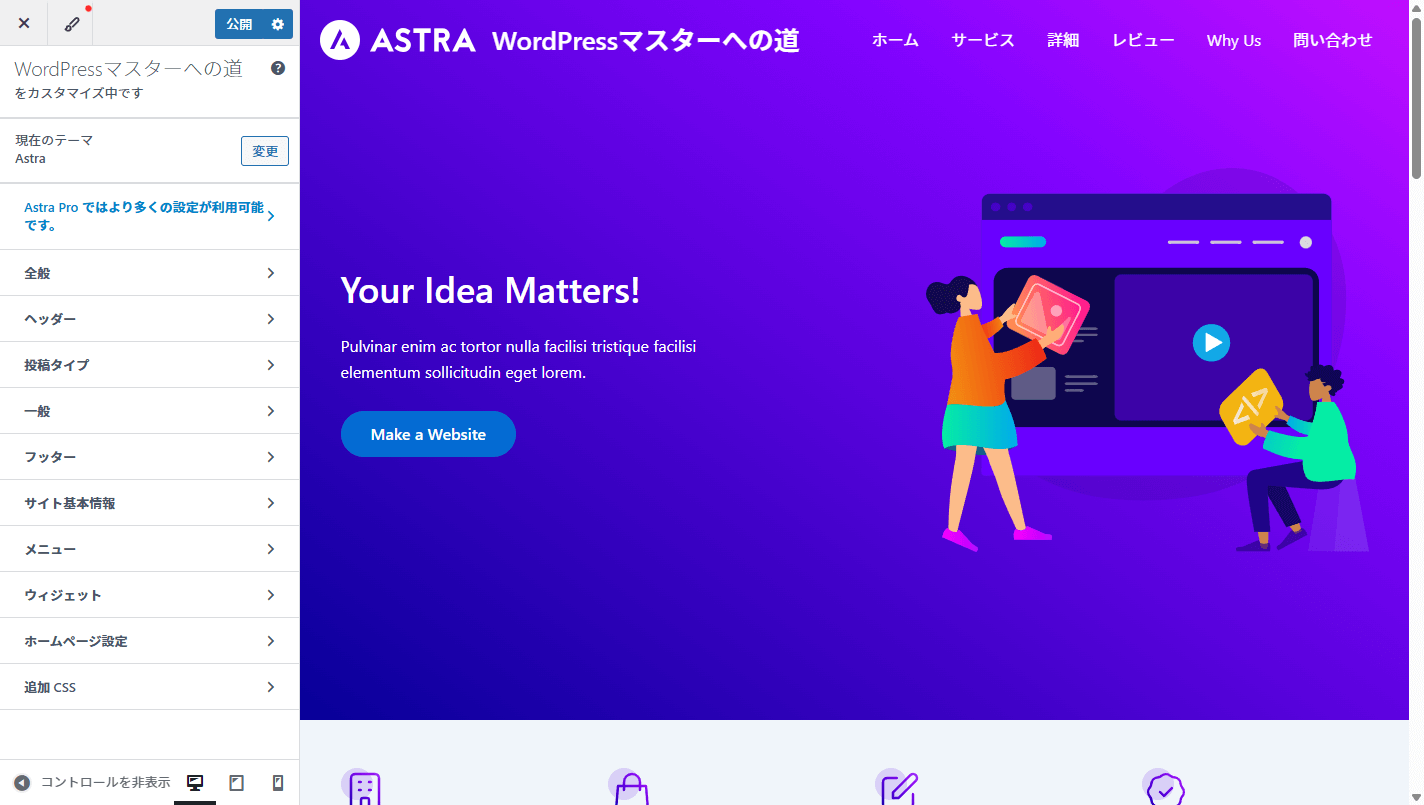

WordPressの管理画面の左側にあるメインナビゲーションメニューの中から「外観」という項目にマウスカーソルを合わせ、表示されるサブメニューの中から「カスタマイズ」をクリックすると、カスタマイザーの専用画面が開きます。

カスタマイザーの画面は、通常、画面の左側にサイトデザインに関する様々な設定を行うための項目がカテゴリー別にリスト形式で並んでおり(これを「設定パネル」と呼びます)、画面の右側にはWebサイトの現在のプレビュー(実際の表示に近い形)がリアルタイムで表示されるという構成になっています。

左側の設定パネルで何らかの設定を変更すると、その結果が即座に右側のプレビュー画面に反映されるため、どのような変更を加えたのか、それがWebサイトの見た目にどう影響するのかを、実際に確認しながら直感的にデザインを調整していくことができます。

これがカスタマイザーの使い方の詳細を理解する上で、最も重要なポイントであり、WordPressの大きな魅力の一つでもあります。

カスタマイザーで設定できる具体的な項目や、そのカスタマイズの選択肢の豊富さは、WordPressサイトで使用している「テーマ」によって大きく異なり、高機能なテーマほど、より多くの詳細な設定項目が用意されている傾向にあります。

しかし、ここでは、多くのWordPressテーマで共通して設定できる、基本的なカスタマイズ項目について、いくつか代表的なものをご紹介します。

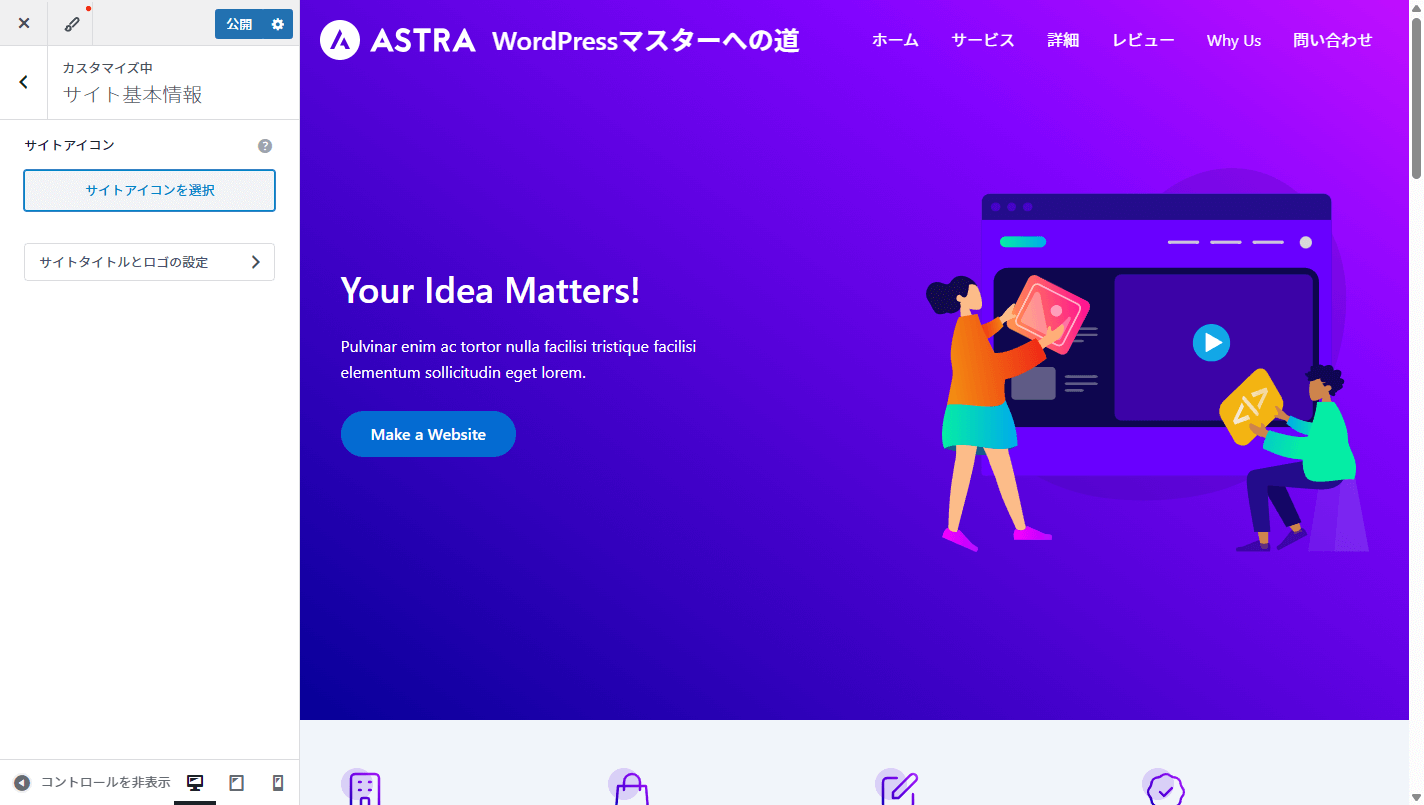

サイトの基本情報設定(サイトタイトル・キャッチフレーズ・サイトアイコン)

サイトのタイトルとキャッチフレーズ

この講座の第2回「WordPressインストール後に必須の初期設定5項目」でも設定しましたが、このカスタマイザー画面からも、WordPressサイト全体のブログ名や会社名など「サイトのタイトル」と、サイトの短い説明文やタグラインなど「キャッチフレーズ」を簡単に変更することが可能です。

また、サイトのヘッダー部分に、後述する独自のロゴ画像を表示する場合、テーマによっては、このテキストで表示されるサイトのタイトルを非表示にするためのオプションが用意されていることもあります。

サイトアイコン(ファビコン)

サイトアイコンは、Webブラウザのタブの左端や、ブックマーク(お気に入り)の一覧、あるいはスマートフォンのホーム画面にサイトのショートカットを作成した際などに表示される、Webサイトを象徴する小さな正方形のアイコンのことです。

一般的に推奨される最適な画像サイズは、512ピクセル × 512ピクセル以上の正方形の画像です。

このサイトアイコンを設定することで、Webサイトのオリジナリティを高め、多くのタブを開いている訪問者にもご自身のサイトを視覚的に認識してもらいやすくなります。

もし、まだサイト専用のロゴやアイコンを作成していないという場合は、例えばCanva(キャンバ)やAdobe Expressの無料プランといった、無料で利用できる高機能なオンラインサイトロゴ作成ツールもたくさんありますので、そういったツールを活用して、簡単にオリジナルのサイトアイコンを作成してみるのも良いでしょう。

色(メインカラー・アクセントカラー・背景色など)の変更と配色テクニック

多くのWordPressテーマでは、カスタマイザーを通じて、Webサイト全体の基本的な配色を、ある程度自由に設定できるようになっています。

例えば、Webサイト全体の基調となる「メインカラー」、リンクやボタンといった特に注目させたい要素に使用される「アクセントカラー」、そしてWebページ全体の背景色などを、テーマが用意しているカラーパレットから選択したり、あるいはカラーピッカーを使って好きな色を選んだり、さらには具体的なカラーコードを直接入力したりして変更できます。

もし、どのような色の組み合わせにすれば良いか迷った場合は、Web上にある様々な無料の配色見本サイト例えば、Adobe Colorなどを参考にしたり、Webサイトのテーマや扱うコンテンツのジャンル、あるいはブランドロゴの色などに合わせて、Webサイト全体で統一感があり、かつ訪問者にとって心地よく、情報が読みやすい配色になるよう心がけます。

ヘッダー画像・ロゴ画像・背景画像の設定と最適な画像サイズ

ヘッダー画像

ヘッダー画像は、Webサイトの最上部、一般的に「ヘッダーエリア」と呼ばれるエリアに表示される、Webサイトの第一印象を大きく左右する、通常は横長の大きな画像のことです。

テーマによっては、このヘッダー画像に推奨される画像のサイズやアスペクト比(縦横比)、ヘッダー画像を固定表示にするか、複数の画像を登録してランダムに切り替えて表示するか、ページをスクロールしても追従するようにするかなどの表示方法が異なりますので、テーマのドキュメントなども確認しながら設定します。

このヘッダーデザインのカスタマイズは、Webサイトのブランディングにおいて、非常に重要な役割を果たします。

ロゴ画像

Webサイトのタイトルをテキストで表示する代わりに、独自のオリジナルなロゴ画像を、Webサイトのヘッダー部分などに表示させることができます。ロゴ画像は、通常、背景が透明なPNG形式のファイルで作成するのが一般的です。

背景画像

Webサイト全体の背景として、テクスチャ画像や風景写真などの画像を設定することも可能です。ただし、背景画像がコンテンツ、特にテキスト文字の可読性を損なわないように、画像の選び方や、画像の上に重ねるコンテンツエリアの背景色、画像の透明度などに、十分に注意が必要です。

ホームページ設定(最新の投稿を表示するか、固定ページを表示するか)

WordPressサイトのトップページ(ホームページ、つまりWebサイトのドメイン名だけでアクセスした際に最初に表示されるページ)に、ブログのように最新の投稿記事の一覧を時系列で表示するのか、あるいは、デザインを凝らしたランディングページや、会社やサービスの紹介をメインとしたページなど「固定ページ」を表示するのかを、ここで選択できます。

この設定は、WordPress管理画面の「設定」メニュー内の「表示設定」という項目からも同様に行えますが、カスタマイザーのリアルタイムプレビューを見ながら変更できるため、どちらの表示がWebサイトの目的に合っているかを視覚的に確認しながら設定できるというメリットがあります。

テーマ独自のカスタマイズ項目もチェック

上記でご紹介した基本的なカスタマイズ項目以外にも、WordPressのテーマによっては、そのテーマ独自に用意された詳細なカスタマイズ項目が、カスタマイザー内に多数用意されている場合があります。

例えば、本文や見出しに使用するフォントの種類やサイズ、1カラム表示、2カラムのグリッド表示、各記事の抜粋文の表示・非表示など記事一覧ページのレイアウト、SNSへのリンクアイコンの表示設定、Webサイトのコピーライト表記の変更方法などです。

カスタマイザーの左側に並んでいる設定項目を一つ一つ丁寧に確認しながら、理想とするWebサイトデザインにできるだけ近づけていきます。

全ての設定が完了したら、カスタマイザー画面の「公開」ボタンをクリックして、行った変更内容を実際のWordPressサイトに保存し、反映させるのを忘れずに行ってください!

もし「公開」せずにカスタマイザーを閉じてしまうと、せっかく行った設定変更が保存されませんので注意が必要です。

WordPressナビゲーションメニュー作成・設定方法【グローバルメニュー・フッターメニュー】

ナビゲーションメニューは、WordPressサイトを訪れた訪問者が、Webサイト内に点在するここのページや記事などの様々な情報に、迷うことなくスムーズにアクセスし、目的のコンテンツにたどり着くための、いわば「道しるべ」となる非常に重要な要素です。

特に、多くのWebサイトで画面の上部、ヘッダーエリアに一貫して表示される「グローバルナビゲーション」(メインメニュー、プライマリーメニュー)は、訪問者がWebサイトの全体像を把握し、主要なコンテンツカテゴリーへ簡単に移動するために、最初に利用する場所の一つとなります。

効果的なナビゲーションメニューの設定は、Webサイトのユーザビリティすなわち訪問者にとっての使いやすさを大きく向上させ、訪問者の満足度を高める上で不可欠です。

グローバルナビゲーションの役割とユーザビリティ向上への効果

Webサイトが提供する主要なコンテンツへのリンクを、訪問者にとって分かりやすい言葉で、かつ目立つ場所に整理して配置することで、訪問者は自分が今Webサイトのどの部分を見ていて、次にどこへ行けば自分の求める情報が得られるのかを、直感的に理解することができます。

例えば、個人のブログであれば「ホーム」「ブログ記事一覧」「プロフィール」「お問い合わせ」、企業のWebサイトであれば「ホーム」「会社概要」「事業内容・サービス一覧」「採用情報」「お問い合わせ」などが、主要コンテンツであり、かつ、主要コンテンツへのリンクとなるでしょう。

これによって、訪問者がWebサイト内を快適に複数のページを巡り歩くこと(回遊)ができやすくなり、結果としてWebサイト全体の、訪問者がWebサイト内で閲覧する平均ページ数、すなわち回遊率の向上や、訪問者がWebサイトの最初の1ページだけを見て他のページに移動することなくWebサイトを離れてしまう割合、すなわち直帰率の低減にも繋がり、Webサイトの滞在時間増加も期待できます。

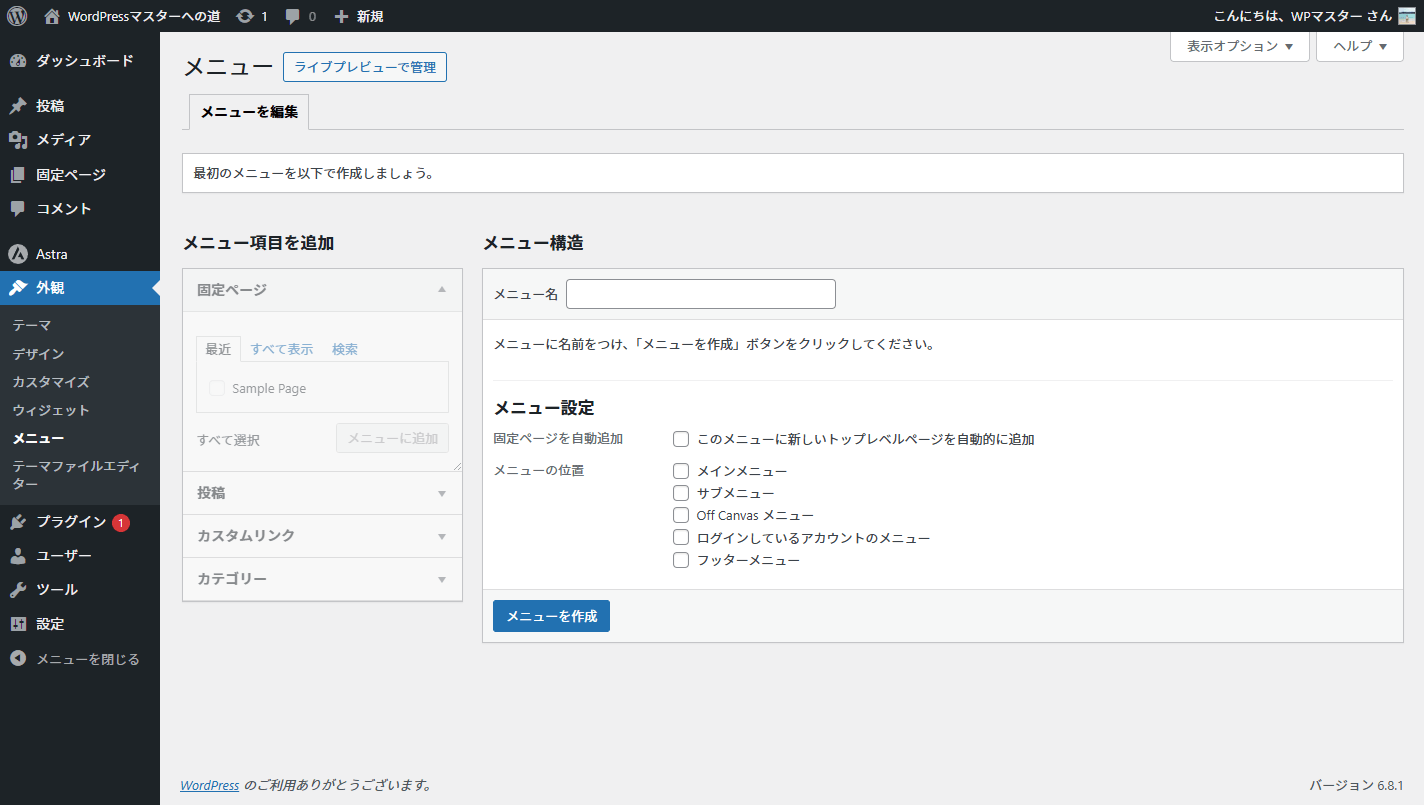

WordPress管理画面でのメニュー新規作成と項目追加(固定ページ・投稿・カテゴリーなど)

1. メニュー設定画面へのアクセス方法

WordPressの管理画面にログインし、画面左側にあるメインナビゲーションメニューの中から「外観」という項目にマウスカーソルを合わせ、表示されるサブメニューの中から「メニュー」を選択します。

2. 新しいメニューを作成する

もし、まだ一つもナビゲーションメニューを作成していない場合は、まず「メニュー名」欄に、「グローバルメニュー」「ヘッダーナビゲーション」「フッターメニュー」など、ご自身が後で見て管理しやすい名前を入力し、「メニューを作成」ボタンをクリックします。

3. 作成したメニューに表示させたい項目を追加する

メニューが作成されると、画面の左側に「メニュー項目を追加」というセクションが表示されます。

ここから、作成したメニューに実際に表示させたい項目、つまり、各ページへのリンクなどを選択していきます。追加できる項目の種類としては、主に以下のようなものがあります。

- 固定ページ

- WordPressで作成した「会社概要」や「お問い合わせ」といった固定ページの一覧が表示され、チェックを入れることでメニューに簡単に追加できます。

- 投稿

- 重要なブログ記事への直接リンクをメニューに追加することも可能です。

- カスタムリンク

- Webサイト内のページだけでなく、関連サイトやSNSなど任意のURLと、そのリンクに表示する文字列(ナビゲーションラベル)を自由に設定して、メニューに追加することができます。

- カテゴリー

- Webサイトのブログ記事が分類されているカテゴリーページ、例えば、「WordPress活用術」というカテゴリーに属する記事の一覧ページなどへのリンクを、メニューに追加できます。

固定ページやカテゴリーなど、メニューに追加したい項目にチェックを入れたり、カスタムリンクの場合はURLとリンク文字列を入力したりしたら、「メニューに追加」ボタンをクリックします。

すると、画面の右側に表示されている「メニュー構造」というエリアに、選択した項目が追加されます。

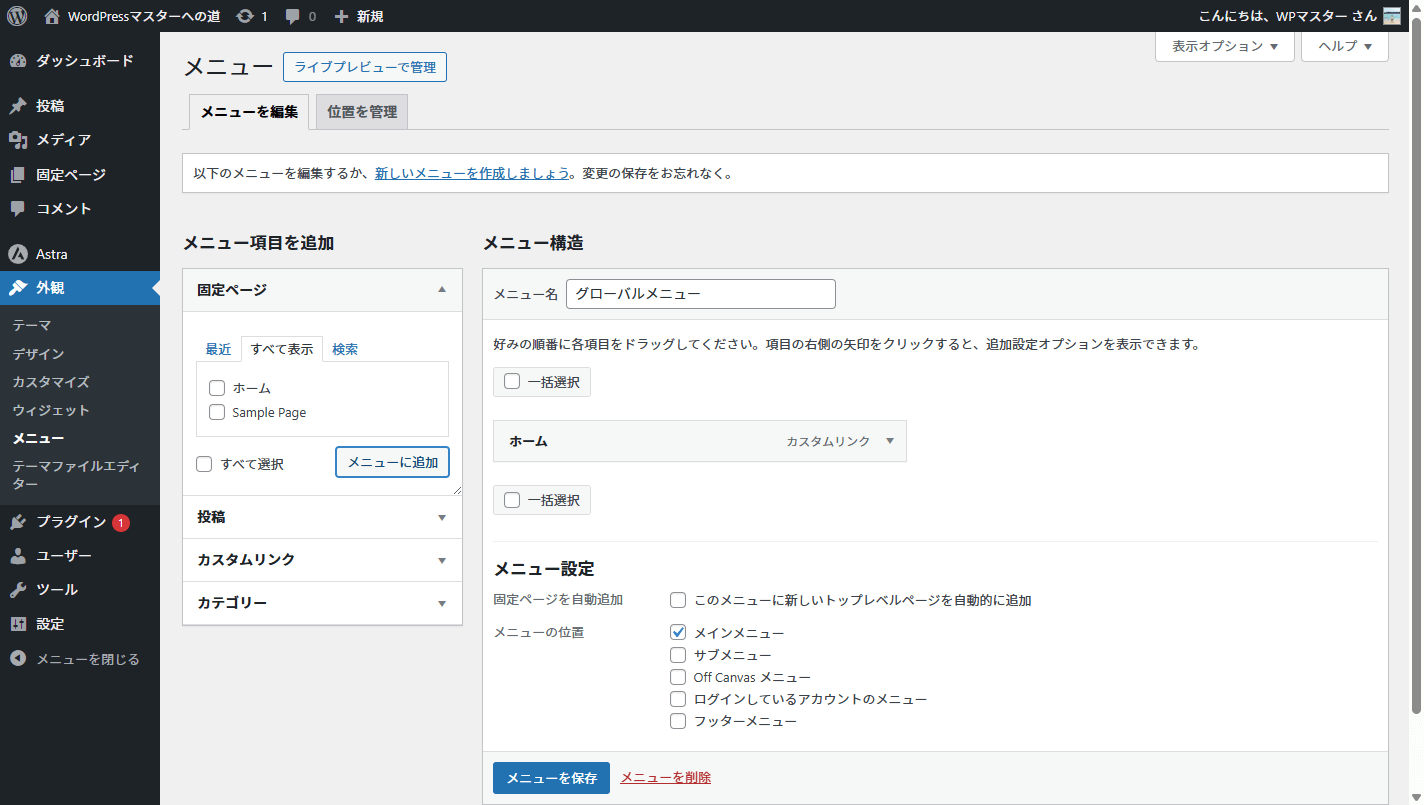

4. メニュー項目の表示順の並び替えと、階層化(サブメニューの作成)

「メニュー構造」というエリアに追加された各メニュー項目は、マウスでドラッグ&ドロップすることで、希望の表示順に簡単に並び替えることができます。

また、あるメニュー項目を、そのすぐ上にある別のメニュー項目の少し右側にずらして(インデントさせて)ドロップすると、そのずらした項目が、上の項目の「子メニュー(サブメニュー)」として階層化され、実際のサイト上では、親メニューにマウスカーソルを合わせた際にドロップダウン形式などで表示されるようになります。

この階層化機能を活用することで、より多くの情報を整理してナビゲーションメニューに含めることができます。

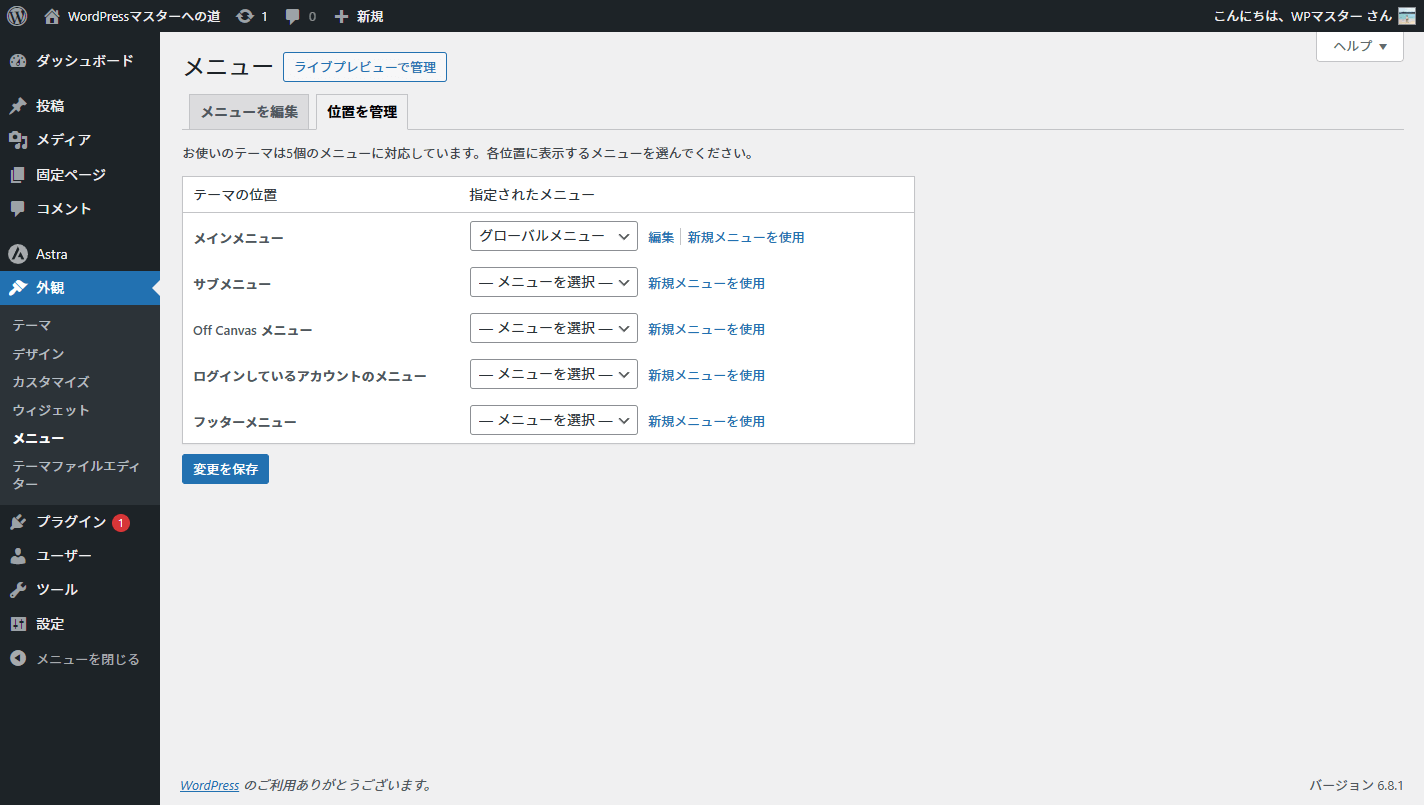

作成したメニューをサイト上のヘッダーなど表示位置に割り当てる方法

メニューの項目とその並び順を決めたら、最後に、その作成したメニューをWordPressサイトのどの具体的な位置に実際に表示させるかを設定します。

メニュー設定画面の「メニュー設定」というセクション内に、「メニューの位置」という項目があります。

ここには、現在WordPressサイトで使用しているテーマが、ナビゲーションメニューを表示するためにあらかじめ用意している表示位置、テーマによって名称・位置・数は変わりますが、例えば「ヘッダーナビゲーション(メインメニュー)」「フッターナビゲーション」「モバイル専用メニュー」などの項目がリストアップされています。

作成したメニューを表示させたい位置のチェックボックスにチェックを入れます。例えば、サイトのグローバルナビゲーションとしてヘッダー部分に表示したい場合は、「ヘッダーナビゲーション」や「メインメニュー」といった項目にチェックを入れます。一つのメニューを複数の位置に割り当てることも可能です。

最後に、画面の右下(または右上)にある「メニューを保存」ボタンをクリックするのを忘れないでください。このボタンを押すことで、あなたが行った全てのメニュー設定が保存され、実際のWebサイトに反映されます。

または、「位置を管理」タブからメニューを割り当てることもできます。設定が完了したら「変更を保存」ボタンをクリックし、Webサイトに反映させます。

これで、WordPressサイトに、設定した通りのナビゲーションメニューが正しく表示されるようになります。

WordPressウィジェットの使い方|サイドバー・フッターを便利にカスタマイズ

ウィジェットとは、WordPressサイトの、ブログ記事の本文の横などに表示されることが多い縦長のエリアである「サイドバー」や、Webサイトの最下部に表示されるエリアの「フッター」、あるいは使用しているテーマによってはヘッダー部分や記事コンテンツの前後といった専用のエリア(ウィジェットエリア)に、検索窓、最新の投稿記事の一覧、カテゴリーリスト、運営者のプロフィールなど、様々な機能や情報を、まるで小さな部品をはめ込むように簡単に追加できる、WordPressの便利な機能の一つです。

ウィジェットとは?どんなことができる?

WordPressには、標準で様々な種類のウィジェットが用意されています。

例えば、Webサイト内をキーワードで検索するための「検索窓」、最近公開された記事のタイトルを一覧表示する「最新の投稿」、Webサイト内の記事が分類されているカテゴリーを一覧表示して各カテゴリーページへリンクする「カテゴリー」、過去の記事を月別にまとめて表示する「月別アーカイブ」、よく使われるタグを文字の大きさなどで視覚的に一覧表示する「タグクラウド」、カレンダー、サイト運営者の簡単なプロフィール紹介、自由なテキスト文章やHTMLコードを記述して表示できる「テキストウィジェット」など、多岐にわたります。

これらのウィジェットを、Webサイトのテーマがあらかじめ用意しているウィジェットエリアに配置し、効果的に活用することで、訪問者にとって便利で役立つ情報を提供したり、Webサイト内の他の重要なページへの回遊性を高めたり、Webサイトの見た目にアクセントを加えてより魅力的なものにしたりすることができます。

よく使うWordPress標準ウィジェット(検索・最新記事・カテゴリー・アーカイブ・テキスト)

WordPressに標準で搭載されている多くの便利なウィジェットの中でも、特に利用頻度が高く、多くのWebサイトで活用されている代表的なものをいくつかご紹介します。

- 検索

- Webサイト内をキーワードで検索するための、入力窓と検索ボタンからなる検索フォームを、サイドバーなどの目立つ場所に簡単に設置できます。訪問者が、目的の情報をWebサイト内で素早く見つけるのに役立ちます。

- 最近の投稿

- Webサイトで最近公開されたブログ記事のタイトルを、指定した件数だけリスト形式で一覧表示します。新しい情報を求めている訪問者にとって便利です。

- カテゴリー

- Webサイト内で記事が分類されている全てあるいは選択したカテゴリーをリスト形式で一覧表示し、それぞれのカテゴリーページへリンクします。訪問者が特定のテーマの記事群を探しやすくなります。

- 月別・年別アーカイブ

- これまでに投稿された記事を月別に、あるいは年別にまとめて表示し、過去の記事へのアクセスを容易にします。

- テキスト

- このウィジェットは非常に柔軟性が高く、簡単な自己紹介、サイトの説明、お知らせなど自由なテキスト文章や、アフィリエイト広告のバナーコード、Google AdSenseの広告コード、SNSプロフィールへのリンクボタンなどHTMLコードを記述して、ウィジェットエリアに表示することができます。

- 最近のコメント

- Webサイトに最近投稿された読者からのコメントをいくつか表示します。Webサイトの活気を伝えるのに役立つことがあります。

その他にも、カレンダー、RSSフィードの購読リンク、よく使われるタグを文字の大きさなどで視覚的に一覧表示するタグクラウド、ナビゲーションメニューなど、多数の標準ウィジェットが用意されています。

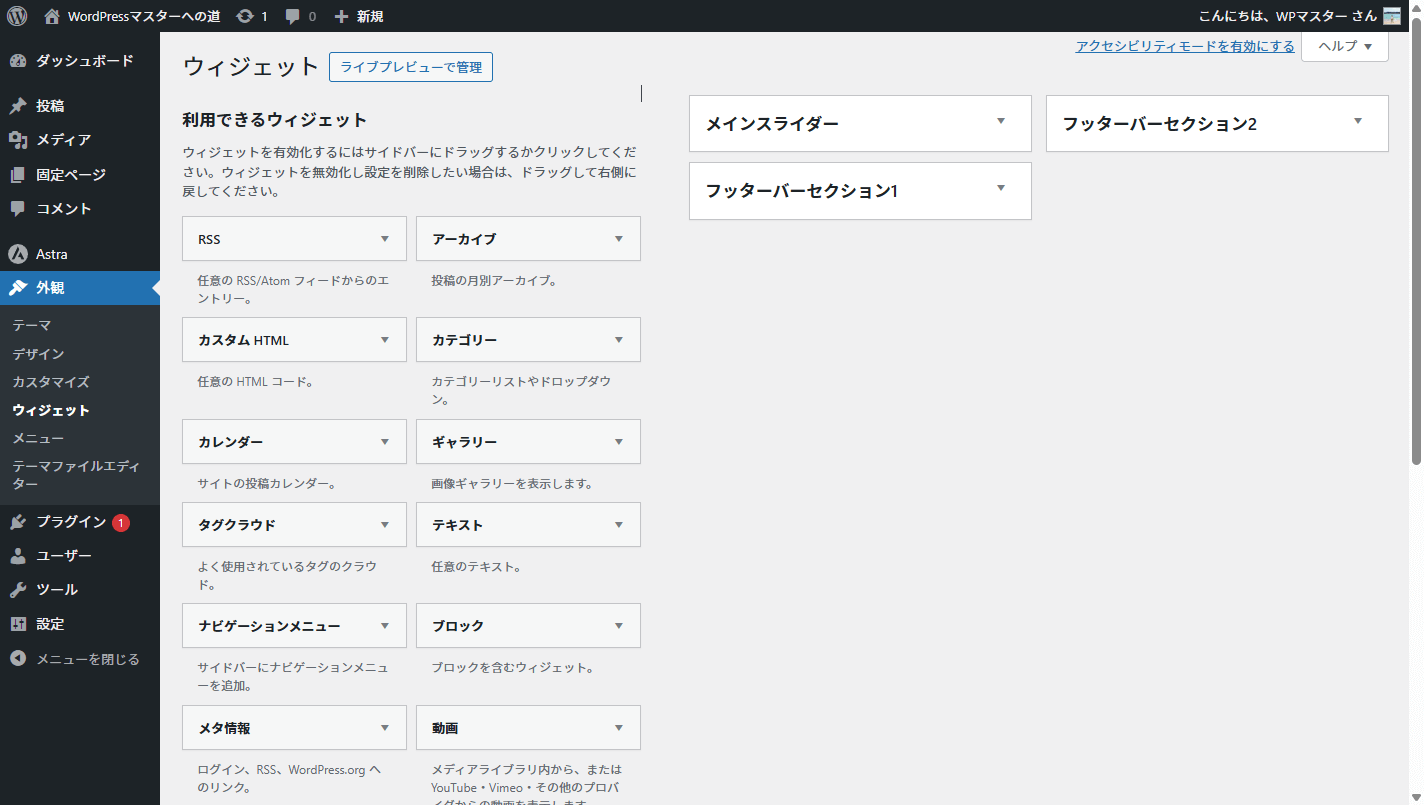

ウィジェットエリアへのウィジェットの追加と設定方法

1. ウィジェット設定画面へのアクセス方法

WordPressの管理画面にログインし、画面左側にあるメインナビゲーションメニューの中から「外観」にマウスカーソルを合わせ、表示されるサブメニューの中から「ウィジェット」を選択します。

あるいは、前述した「外観」→「カスタマイズ」のカスタマイザー画面からも、ウィジェットの設定を行うことが可能です。

カスタマイザーからウィジェットを設定する方が、変更内容をリアルタイムプレビューで確認しながら作業できるため、特に初心者の方には分かりやすいかもしれません。

ところで、最新バージョンのWordPressには従来のウィジェットであるクラシックウィジェットからブロックウィジェットに代わっています。そのため、テーマによっては「Classic Widgets」プラグインをインストールする必要がありますので、テーマのドキュメントをご参照ください。

2. ウィジェットエリアへのウィジェットの追加

ウィジェット設定画面の左側には、「利用できるウィジェット」として、現在利用可能な全てのウィジェットがリスト形式で一覧表示されています。

ここから、Webサイトに追加したいウィジェットを、画面の右側に表示されている、実際にそのウィジェットを配置したいウィジェットエリアへ、マウスでドラッグ&ドロップします。

あるいは、追加したいウィジェットの名称をクリックすると、そのウィジェットをどのウィジェットエリアに追加するかを選択するためのプルダウンメニューが表示されるので、そこで表示させたい先のウィジェットエリアを選択して「ウィジェットを追加」というボタンを押すことでも、同様に追加できます。

なお、ウィジェットエリアは、テーマによって異なり、例えば、「メインサイドバー」「フッターエリア1」など、名称や配置箇所は様々です。

3. 追加したウィジェットの各種設定

ウィジェットエリアにウィジェットが追加されると、通常、そのウィジェット名をクリックしたり、あるいは自動的に開くことで、そのウィジェット固有の設定項目が開きます。例えば、「最近の投稿」ウィジェットであれば、タイトルや、表示する投稿数、投稿日の表示・非表示です。

必要な設定内容を変更したら、ウィジェットの下部にある「保存」ボタンをクリックしたり、または、テーマやウィジェットによっては、設定変更が自動的に保存される場合もあります。

4. ウィジェットの表示順の並び替えと削除

同じウィジェットエリア内に追加したウィジェットは、マウスでそれぞれのウィジェットのタイトル部分をドラッグ&ドロップすることで、希望する表示順に簡単に並び替えることができます。

もし、ウィジェットエリアから不要になったウィジェットを削除したい場合は、そのウィジェットの設定項目を開いた中にある「削除」というテキストリンクをクリックすることで、簡単にそのウィジェットエリアから削除できます。

Webサイトのフッター部分の編集方法の一つとして、多くのWordPressテーマではフッターエリアに、例えば、「フッター左」「フッター中央」「フッター右」など、いくつかのウィジェットエリアが用意されています。

これらのフッターのウィジェットエリアに、Webサイトの著作権表示や、プライバシーポリシーページへのリンク、運営者情報、サイトマップへのリンクなどを、「テキストウィジェット」を使って追加することも一般的で効果的なカスタマイズ方法です。

利用できるウィジェットエリアの種類や数、そしてそれぞれのエリアがWebサイトのどの部分に表示されるのかは、現在使用しているWordPressのテーマによって大きく異なります。

色々なウィジェットを実際に試してみて、Webサイトの訪問者にとって最も便利で分かりやすい、そして効果的な情報の配置を見つけてみてください。

テーマカスタマイズの注意点:子テーマの活用について

WordPressのテーマをカスタマイズしていく際、特にテーマの見た目をより細かく変更するためにCSS(カスケーディング・スタイルシート)のコードをご自身で追記したり、テーマの特定の機能を変更するためにPHPファイルを直接編集したりといった、より高度なカスタマイズを行う場合があります。

その際は「子テーマ」という仕組みを理解し、それを作成してその子テーマに対してカスタマイズ作業を行うことが、WordPressの専門家や経験豊富な開発者から強く推奨されています。

子テーマを作成する主な理由とそのメリットは、主に以下の非常に重要な点にあります。

親テーマ(元のテーマ)のアップデートによる、カスタマイズ内容の上書き消失を防止

WordPressのテーマは、セキュリティ上の問題点の修正や新しい機能の追加、あるいはWordPress本体の新しいバージョンへの対応などのために、テーマの開発者によって定期的にアップデート版が提供されます。

もし、親テーマ、つまり、最初にインストールした元のテーマのファイル群を直接編集してカスタマイズを加えていた場合、その親テーマがアップデートされると、苦労して加えたカスタマイズ内容が、アップデートによって全て上書きされて消えてしまうという、非常に残念な事態が発生する可能性があります。

しかし、「子テーマ」という別のテーマを作成し、全てのカスタマイズ内容をその子テーマのファイルに記述しておけば、親テーマがアップデートされても、子テーマに記述した独自のカスタマイズ内容は一切影響を受けずに、そのまま保持され続けます。

より安全なテーマカスタマイズ作業環境を確保できる

親テーマの重要なファイルを直接編集するよりも、子テーマで作業する方が、万が一カスタマイズ作業中に何らかのミスを犯してサイトの表示がおかしくなってしまった場合でも、問題を特定しやすく、また元の状態すなわち親テーマだけの状態に比較的簡単に戻しやすいというメリットがあります。

カスタマイズ内容の管理が容易になる

Webサイトのどの部分を、具体的にどのようにカスタマイズしたのかが、子テーマのファイルを見ることで。すっきりと整理されて明確に把握しやすくなります。これにより、将来的に別のカスタマイズを加えたい場合や、Webサイトのメンテナンスを行う際にも作業がスムーズに進められます。

子テーマの具体的な作成方法は、初めての方には少し専門的に感じられるかもしれませんが、一度その手順を覚えてしまえば、それほど難しい作業ではありません。

もしWordPressテーマに対して本格的なカスタマイズ、特にCSSやPHPコードの編集を行いたいと考えている場合は、ぜひ「WordPress 子テーマ 作成方法」といったキーワードでインターネット検索して、その詳しい手順を調べてみてください。

また、多くの人気のあるWordPressテーマ、特に高機能な有料テーマでは、テーマの開発者が最初からそのテーマ専用の子テーマのテンプレートファイルを一緒に提供してくれている場合もあります。

その場合は、提供されている子テーマを通常のテーマと同じようにインストールして有効化し、その子テーマに対してカスタマイズ作業を行えば良いので、非常に簡単です。

次回予告:WordPressをパワーアップ!「プラグイン」の魔法

お疲れ様でした!第6回では、WordPressサイトのデザインを司る「テーマ」の賢い選び方から、実際にWebサイトにインストールして有効化する手順、そしてWordPressの強力な「カスタマイザー」機能や「メニュー」機能、「ウィジェット」機能を活用した、Webサイトの基本的なデザイン調整方法までを、幅広く詳しく学びました。

これで、WordPressサイトも、個性や目的に合わせて、ぐっと魅力的でおしゃれな印象になったのではないでしょうか?

テーマを上手に選んで、自分らしくカスタマイズすることで、Webサイトの魅力は格段に向上し、訪問者にとってもより快適で印象深いものになるはずです。

さて、WordPressの大きな魅力は、ここまで学んできたようなデザインの自由度の高さだけではありません。

WordPressを、目的に合わせてさらに便利で、さらに高機能なものへと、まるで魔法のように進化させてくれる「プラグイン」という、非常に強力で柔軟な仕組みがあります。

次回、いよいよ機能拡張の章となる第7回「WordPressがもっと便利に、もっと強力に!厳選プラグインでサイトを強化しよう」では、この「プラグイン」という素晴らしい機能について、その基本から応用までを徹底的に解説していきます。

例えば、Webサイトに訪問者からのお問い合わせを簡単に受け付けるための「お問い合わせフォーム」を設置したり、Googleなどの検索エンジンからの評価をさらに高めるための高度な「SEO対策」を強化したり、大切なサイトを不正アクセスや様々な脅威から守るための「セキュリティ機能」を向上させたり、Webページの表示速度を改善して訪問者にとってより快適な「サイトを高速化」したりといった、実に様々な機能を、このプラグインという仕組みを使えば、専門的なプログラミング知識がなくても比較的簡単に追加することができます。

初心者の方に特におすすめの必須プラグインや、プラグインを選ぶ際の重要な注意点、そして具体的なインストール方法などを詳しくご紹介しますので、ぜひ次回の講座もお楽しみに!